管工事(管工事業)で許可を取るには?

建築業は、許可を受けた建設業の種類の工事だけを請け負い、営業することができます。

業種は29種類に分類されており、該当する職種は全て許可を受けなければいけません。

(軽微な工事、附帯工事、下請け工事に出す場合を除く)

ということで、今回は「管工事で許可を得るには?」ということで解説していきます。

必要な資格や、指定学科も全て記載しますので、管工事で許可を得ようと考えている業者様は是非とも参考になさってください。

そもそも「管工事」って何だろう?

基本的なところから確認します。

| 建設工事の種類 | 建設業の種類 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |

|---|---|---|---|

| 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |

建設工事の区分についての考え方を、建設業許可事務ガイドラインより引用したものを以下に記載します。

対象の方は参考にしていただければ幸いです。

以上のものとなります。

それでは、管工事で許可を得るための要件を確認しましょう。

① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

② 適切な社会保険に加入していること

③ 専任の技術者がいること

④ 請負契約に関して誠実性があること

⑤ 財産的基礎又は金銭的信用があること

⑥ 欠格要件に該当していないこと

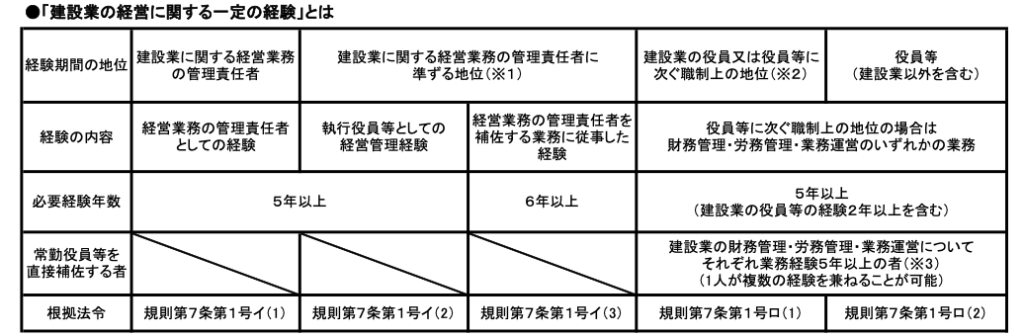

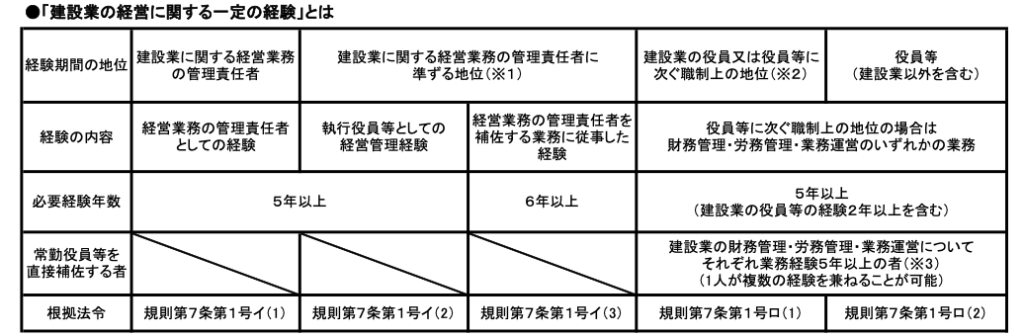

① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

2020年10月に建設業法の改正あったところで、今は適正な経営体制ともいわれますが、経営上の管理責任者という呼び名のほうが馴染みがなるかと思います。

その対象者は以下のものとなります。

「建設業許可申請・変更の手引き – 関東地方整備局」より

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000827696.pdf

簡単に言うと、許可を受ける会社の社長が5年間以上、建設業の役員をしているということです。

こちらも詳しくはこちらの記事で解説しています。

→ 経営業務の管理責任者を詳しく解説(令和2年改正対応)

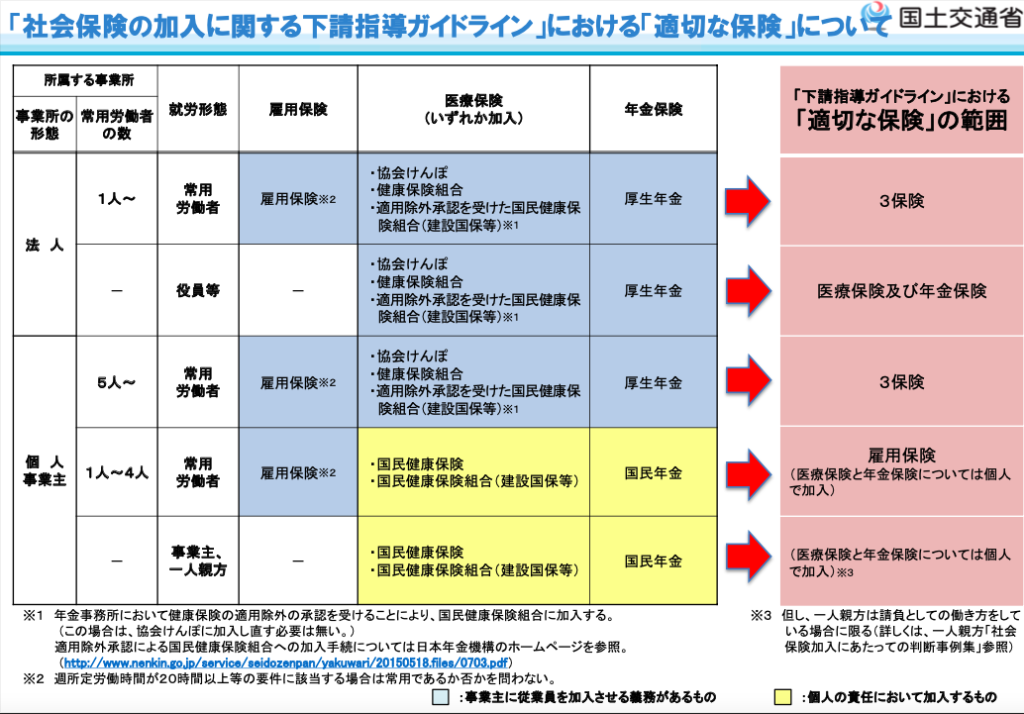

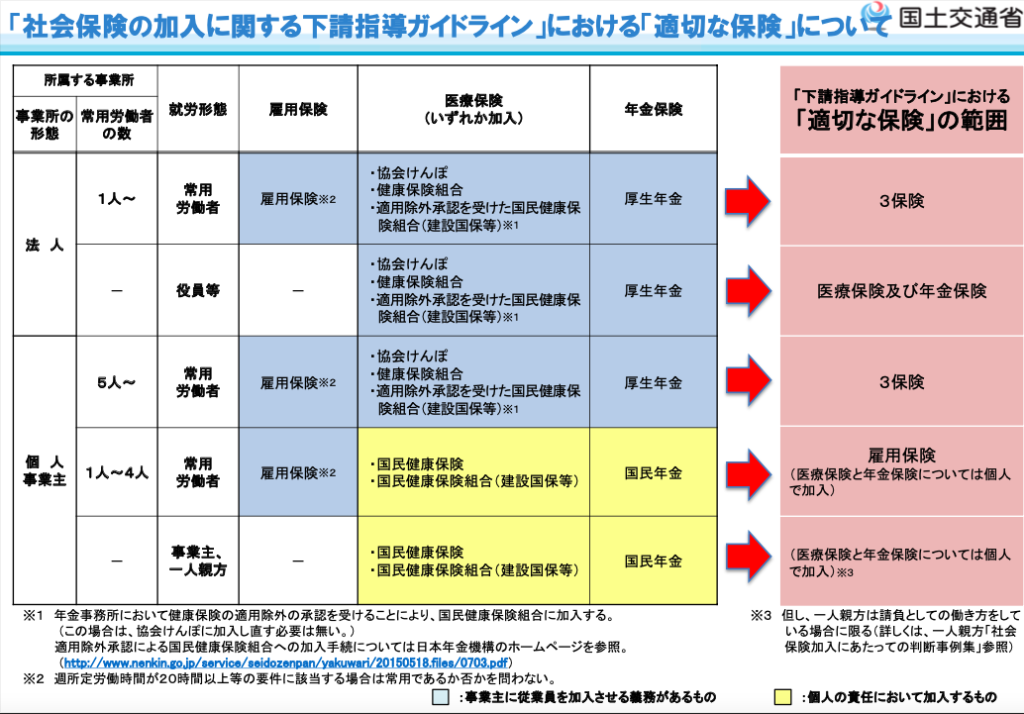

② 適切な社会保険に加入していること

2020年10月に施行された建設業法の改正点です。

建設業の許可を受けるには、適切な社会保険に加入していることが義務付けられました。

建設業法で該当する社会保険は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。

国土交通省から出ている下記表が非常にわかりやすくまとめられています。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」についてより

https://www.mlit.go.jp/common/001242518.pdf

③ 専任の技術者がいること

営業所にはその工事について詳しい、いわゆる専任技術者が常勤する必要があります。

その専任技術者になるためには一定の実務経験や資格等必要になってくるわけです。

どのような経験、資格等が必要なのかは、建設業許可の種類(一般建設業 or 特定建設業)や許可を取得する建設業の業種(29業種)によって異なります。

| 一般建設業 | 特定建設業 |

|---|---|

| ① 国家資格保持者 | ① 国家資格保持者 |

| ② 学歴(指定学科)+ 実務経験 ・大学 or 高専 +3年以上の実務 ・高校 or 中学 + 5年以上の実務 ・専修学校 +3年以上の実務+専門士 or 高度専門士 ・専修学校 +5年以上の実務 | ②一般建設業の要件 + 2年以上の指導的監督実務(請負代金4,500万円以上の建設工事) ※指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は認められていないので注意 |

| ③ 10年の実務経験 | ーーーーーーーーーー |

| ④ 国土交通大臣の認定 | ④ 国土交通大臣の認定 |

このようにいくつかの要件がありますが、このセクションでは対象となる国家資格について掘り下げていきます。

【一般建設業】

・二級管工事施工管理技士

・給水装置工事主任技術者(取得後実務経験1年)

・技能検定(冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管)

・技能検定(給排水衛生設備配管)

・技能検定(配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工

・技能検定(建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)

・民間資格(建築設備士・実務経験1年)

・民間資格(一級計装士・実務経験1年)

【特定建設業】

・一級管工事施工管理技士

・技術士試験(機械「熱・動力エネルギー機器」または「流体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー機器」または「流体機器」)

・技術士試験(機械「熱工学」または「流体工学」・総合技術監理(「熱工学」または「流体工学」)

・技術士試験(上下水道・総合技術監理(上下水道)

・技術士試験(上下水道「上下水道及び工業水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業水道」)

・技術士試験(衛生工学・総合技術監理(衛生工学))

・技術士試験(衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

・技術士試験(衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)

・技術士試験(衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

以上が、管工事で専任技術者になるための資格の一覧となります。

次に資格以外で条件を満たすための、「指定学科+実務経験」

ざっくりと言うと、菅工事で対象となる学科は、「土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科」となります。

詳細な学科名は多岐に渡りますので、こちらの記事で詳細に記載してあります。

→ 専任技術者になるために「指定学科一覧表」

④ 請負契約に関して誠実性があること

法人又は役員などが不正や不誠実な行為をすることが明らかでないこと

①不正な行為とは

例)請負契約の締結や履行に際して詐欺・脅迫・横領等の違反行為のことをいいます。

②不誠実な行為

例)工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為

他にも建築士法や、宅建業法の違反によって免許等取り消し処分から5年を経過しないものは誠実性がないとみられます。

⑤ 財産的基礎又は金銭的信用があること

許可を得るには財産的基礎又は金銭的信用を有していることも重要です。

具体的には下記内容となります。

| 一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 |

|---|---|

| 次のいずれかに該当すること | 次の全てに該当すること |

| ①自己資本の額が500万円以上であること | ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |

| ②500万円以上の資金を調達する能力があること | ②流動比率が75%以上であること |

| ③許可申請の直前過去5年間許可を受けて建設業を継続して営業した実績を有すること | ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること ※設立後の最初の決算期は未到来の場合は、資本金が4,000万以上であること |

既存の会社の場合は申請時の直前の決算期の財務諸表、新規の会社のときは創業時の財務諸表で判断します。

⑥ 欠格要件に該当していないこと

許可を受ける会社はもちろんのこと、役員や支店の営業者が次の欠格要件に該当していたら当然許可はもらえません。

細かに建設業法で規定されていますが、簡単にいうとこのような内容です。

・申請書に嘘を書いたり隠し事をしていていないこと

・破産後に復権を得ていること

・許可の取り消しから5年経過していること

・警察のお世話になってから5年経過していること

・暴力団でないこと

次の要件に該当したら許可はもえません(建設業法第8条より)

①) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

② 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者

③ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

④ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5年を経過しない者

⑤ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

⑥ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった 日から 5 年を経過しない者

⑦ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ア) 建設業法

(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(エ) 傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪

(オ) 暴力行為等処罰に関する法律の罪

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)

⑨ 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。

いかがでしたでしょうか。

今回は「管工事で許可を取るには?」というテーマにて解説させていただきました。

許可を受けずに工事を行なってしまうと、重い罰則を受けるのはもちろんのこと、取り消し要件に該当し、今後5年間許可を得ることができなくなってしまいます。

そうなってしまうと会社の存続はもちろんのこと、社会的イメージダウンも避けられません。

十分すぎるほどにご注意下さい。

まずはお気軽にご相談ください

どのようなこともまずはお気軽にお問合せください。

メール、公式LINEからのご相談は24時間365日承っております。

メール・ウェブ会議・お電話によるご相談はもちろんのこと、出張相談(対応エリア内)もおこなっております。

事前にご連絡をいただければ土日祝、夜間も対応可能です。

出張相談対応エリア

– Area –

| エリア | 市区町村 |

|---|---|

| 埼玉県(東部) | 春日部市、加須市、久喜市、越谷市、幸手市、白岡市、杉戸町、草加市、蓮田市、羽生市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市 |

| 埼玉県(中央) | さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)上尾市、伊奈町、桶川市、川口市、北本市、鴻巣市、戸田市、蕨市 |

| 埼玉県(西部) | 朝霞市、川越市、川島町、志木市、所沢市、新座市、ふじみ野市、富士見市、三芳町 |

| 東京都 | 23区(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区) |

その他地域もお気軽にお問合せくださいませ。